(通讯员 曹萱)

自1953年曹杨新村街道成为国家首批外事接待单位起,接待外宾就成为了曹杨“村民”的“家常便饭”。

作为中华人民共和国成立后建设的第一个工人新村,曹杨新村的诞生不仅解决工人们的住房问题,还凭借先进的建设理念、便利的环境设施,成为新中国对外展示的重要“窗口”、外事接待的必选之地。

首个工人新村

跻身对外展示的“样板窗口”

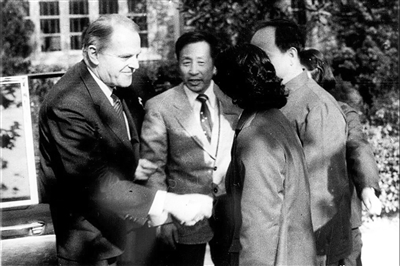

曹杨新村有一本“名人录”,这是所有曹杨人的共同骄傲——“好多‘大人物’都来参观过阿拉曹杨新村。”自1953年曹杨新村正式开启外事接待后,络绎不绝的来访者中不乏科学家杨振宁等海内外知名人士。

实际上,曹杨新村的“走红”海外,是历史的选择,同时也是时代发展的必然。曹杨新村作为中国人民“翻身做主”的首批建设成果之一,自然而然地成为对外展示的重要窗口。这里满是中国人民再塑美好生活的现实缩影。

70年代中期,西德《世界报》驻京记者鲁格夫妇在曹杨新村连续采访了五天。采访结束后,鲁格感慨地表示,“这几天的采访内容很丰富,给我们上了重要的一课。这是我了解中国最深的一次,这对帮助德国人民了解中国的真实情况将发挥很大作用。”后来,他在《世界报》上发表了四篇约一万五千字的报道。

据不完全统计,从1953年到1990年,曹杨新村就接待了来自五大洲、155个国家和地区的友好人士,共计7209批、101008人次。

寻常巷陌、百姓人家

成为外事接待“新景点”

随着时间的推移,曹杨新村外事工作的“烟火气”也越来越浓。从20世纪90年代初开始,伴随着国家改革开放的不断深入,各国友人对于中国的了解已不再限于走马观花,寻常巷陌、百姓人家成了吸引外国友人的“新景点”。

曹杨新村率先开动脑筋,善加利用特有的人文环境,全面整合区域内的教育、文化、医疗、商业等资源,精心打造“做一天曹杨人”涉外品牌旅游项目。在居民家中做做客、学做一道中国菜、体验养生太极拳……这些充满着浓郁本土生活气息的活动,让海外游客真正走进了中国、融入了上海。

接待外宾的居民们也各个身怀绝技。“美食家”周康乐就有好几道招待外宾的拿手好菜,“生煸草头、白斩鸡、红烧圈子、松江鲈鱼、肉饼炖蛋……”每当有朋自远方来,

>>>下转2版 他就会早早去菜场买菜,回家和妻子一起忙活,有时还会在餐桌旁配一个小圆桌,并放上馄饨皮与馄饨馅,供那些对面点感兴趣的外国友人们现学、现包、现吃。

“语言咖”王效农则爱操着一口宁波腔英语,与外宾们亲切交谈,到来的客人们都为王老伯的英语水平“点赞”。而这背后同样是个有趣的故事——一次偶然的机会,王老伯得知自己家附近有一个英语角,兴奋之余的他再次做了回“小学生”,隔三岔五就到英语角练习,经过几年的努力学习,他已经能用英文与外宾简单交流。

曹杨新村没有林立的高楼和名牌购物街,甚至没有传统意义上的地标性旅游景点,但就是这份属于上海的“原汁原味”,却能让这里吸引每年300批次左右的外宾团队前来“深度游”。作为对外展示的“样板窗口”,几十年前,曹杨新村以“翻身做主,再建美好生活”的姿态在“国际舞台”上大放异彩,对我国在百废待举的关键时期开启新征程、塑造新气象具有深远意义。在进入新时代后,民间交流的本色更加突出,这让普通群众也有机会成为“交流大使”。“浸润式”的社区生活更是拓宽了曹杨新村对外展示的深度与广度。正是这种最基层、最基础的交流,往往能拉近彼此之间的距离,不失为另一种“软实力”,顺应了国际交流的新风尚。

如今,曹杨新村迎来了自己的70岁生日,历史的记忆也被再次唤醒。在“十四五”规划中,曹杨新村被列为城区更新的示范街道和城市更新“样本”。9月25日,2021年城市空间艺术季将在曹杨新村街道举办开幕式。届时,曹杨新村将实景展示“15分钟社区生活圈”建设成果,“做一天曹杨人”项目也将以“微游览”的形式再度与大家见面。

>>>上接1版